|

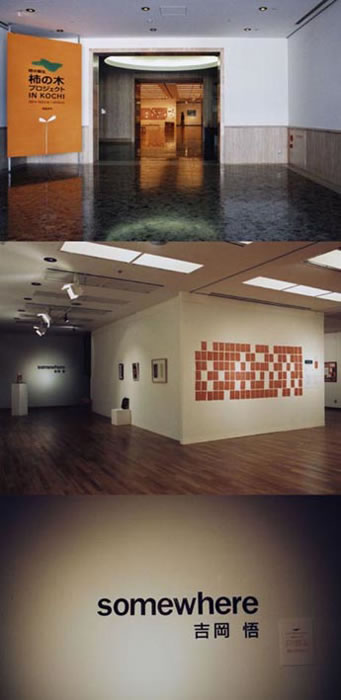

高知県立美術館 「時の蘇生」柿の木プロジェクトin Kochi 日時 : 2001年 7月 20日~2001年 9月 16日 9時 00分 ~ 17時 00分 場所 : 高知県立美術館 第4展示室 |

|

|

|

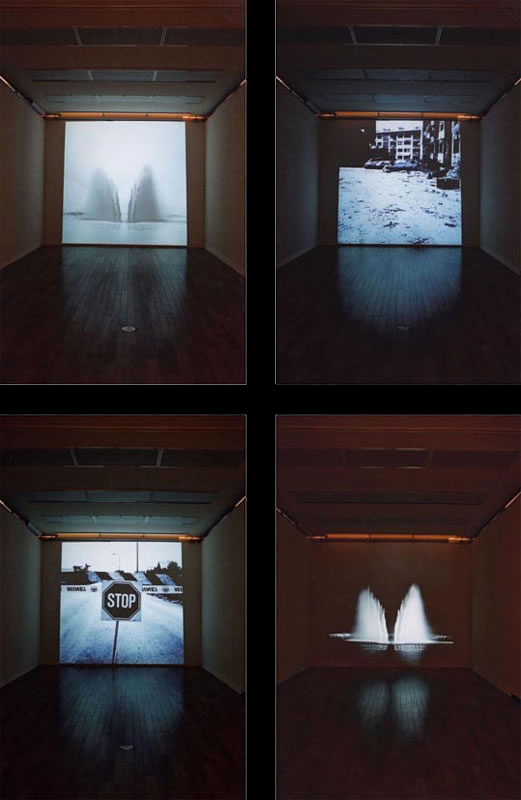

作品について: この展覧会では長崎平和公園の泉、サラエボ、さらに長崎市内で撮影した映像を壁に投影しました。 映像と共に平和公園で録音した泉の音が微かに聞こえてきます。映像は現れては消え現れては消え、 それを繰り返すことによって永遠に続く時間と人類の悲劇をイメージした作品です。 |

|

内容

2002年2月、四国で初めて被爆柿の木2世の苗木を当館に隣接する緑地

(【コネ・コレ】)、高知在住の写真家・吉岡悟氏による長崎の原爆投下地点を

|

|

|

..................................................................................................................

私は報道カメラマンではない、しかしそのタイトルを持って国連と書かれた白い

サラエボ市内では人にカメラを向けることが苦手な私は朝から晩まで戦争で

友人から地雷があるかもしれないので舗装されていない場所には 私が訪れる2週間前に子供が2人地雷を踏んで亡くなっていた。

戦争中、報道カメラマン達はサラエボの真ん中を流れている川に架かる橋

私にはできないと思ったが、滞在中国連の友人に大量殺戮があ った場所

ある夕方、町中で難民キャンプへ連れて行ってくれた国連の人とばったり

経済が破綻し仕事も夢も持てない多くの人々が一杯のコーヒーを飲み朝

勇気を持って町行く人々にカメラを向け始めたのがパリに帰る前の晩だった。

次の日、荷物を背負いオーストリア大使館の前に列をなしている大勢のビザ

夜9時過ぎにパリに到着した。けれども荷物はどこかアフリカへ間違えて送られて

だが、多くの人種が住むパリがとても平和に感じられ荷物のことなどまったく 吉岡悟 |